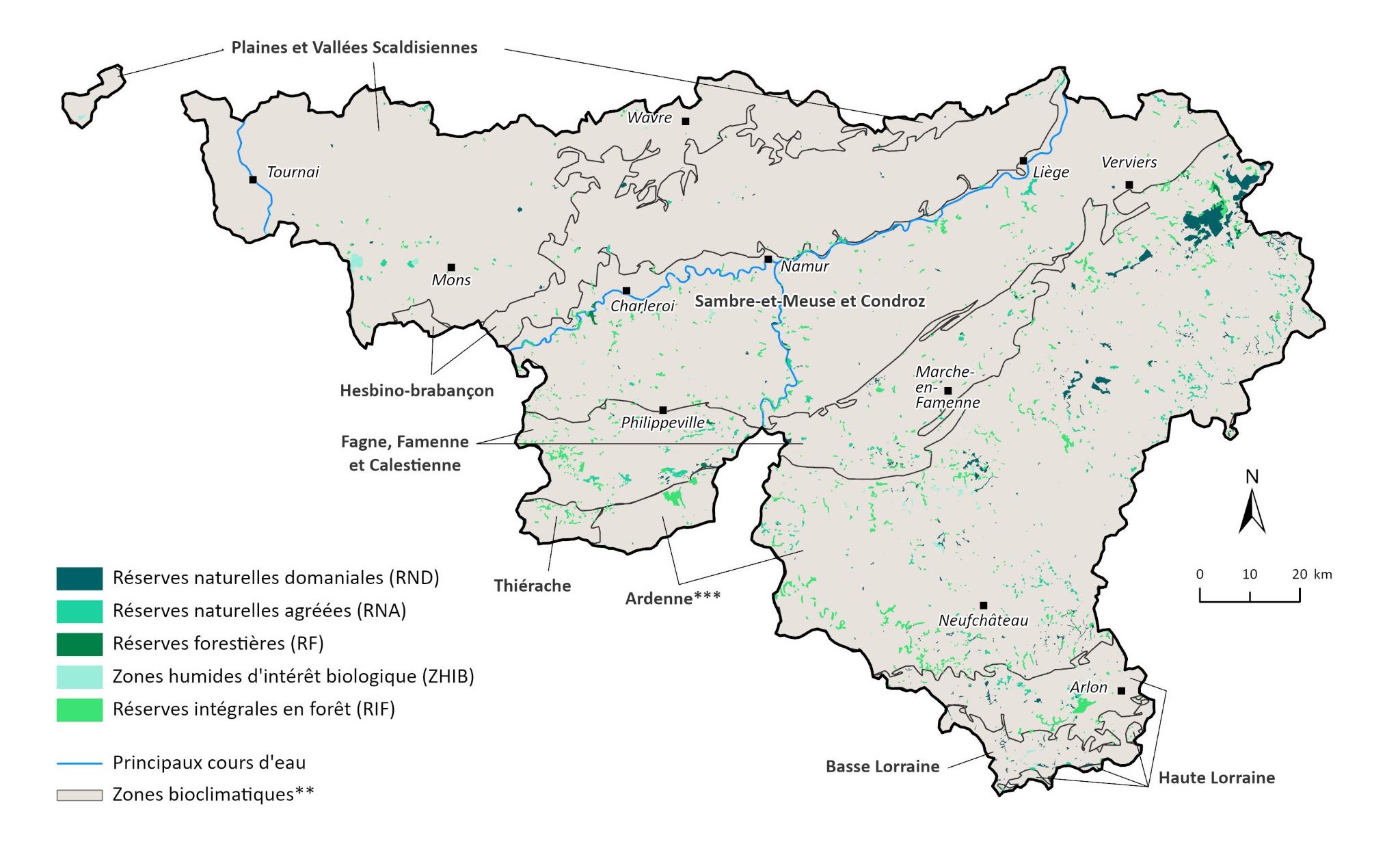

La désignation de sites protégés permet d’assurer le maintien de noyaux d’habitats et de populations à partir desquels un redéploiement des espèces est possible. Il s'agit des réserves naturelles domaniales[1] et agréées[2] (RND et RNA), des réserves forestières[3] (RF), des zones humides d’intérêt biologique[4] (ZHIB), des cavités souterraines d’intérêt scientifique[5] (CSIS) et des réserves intégrales en forêt[6] (RIF). Ces sites jouissent d’une protection plus forte que d’autres[7].

Le réseau de sites naturels protégés s’étoffe mais reste peu étendu : il couvre 1,6 % du territoire wallon

Selon les dernières données disponibles[8], 619 sites naturels avaient fait l’objet d’une désignation comme sites protégés et bénéficiaient de l’un des statuts de protection suivants : RND, RNA, RF, ZHIB ou CSIS. Leur superficie cumulée[9] était de 18 267 ha. En outre, 8 894 ha de forêts feuillues publiques (soit 6,2 % de la superficie feuillue publique q étaient inscrits en RIF (environ 8 % de cette superficie était également incluse dans des RF, des RND, des RNA ou des ZHIB). Sur base de la cartographie de ces sites naturels protégés au 24/05/2022 et en supprimant tout recouvrement, l’ensemble des RND, RNA, RF, ZHIB et RIF couvrait 26 374 ha, soit 1,6 % du territoire wallon. Environ 84 % de cette superficie se retrouvait également dans la matrice plus large du réseau Natura 2000 q.

Selon les années, les superficies de sites naturels protégés désignés varient. En moyenne, sur la période 1990 - 2022, un peu plus de 674 ha ont été désignés chaque année. Sur la décennie 2012 - 2022, la désignation de sites naturels protégés s’est intensifiée ; cette hausse de désignation a surtout concerné des RND (+ 4 647 ha sur la période) et des RIF (+ 4 591 ha).

Superficie des sites naturels protégés* désignés en Wallonie

* En raison de leur caractère souterrain, pas de superficie répertoriée pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS).

** Environ 8 % de la superficie des RIF est également incluse dans des RF, des RND, des RNA ou des ZHIB. À noter qu'entre 2014 et 2022, le détail annuel de la progression des RIF n'est pas connu. L'augmentation de superficie des RIF en 2022 est due à la mise à jour de la base de données des RIF.

* En raison de leur caractère souterrain, pas de superficie répertoriée pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS).

** Environ 8 % de la superficie des RIF est également incluse dans des RF, des RND, des RNA ou des ZHIB. À noter qu'entre 2014 et 2022, le détail annuel de la progression des RIF n'est pas connu. L'augmentation de superficie des RIF en 2022 est due à la mise à jour de la base de données des RIF.

Nombre de sites naturels protégés désignés en Wallonie (2022*)

| Réserves naturelles domaniales (RND) | 258 |

| Réserves naturelles agréées (RNA) | 186 |

| Réserves forestières (RF) | 21 |

| Zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) | 74 |

| Cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS) | 80 |

| Réserves intégrales en forêt (RIF) | Information non disponible |

| TOTAL | 619 |

* Situation au 21/04/2022.

* État de la cartographie au 24/05/2022. L'ordre d'affichage dans la légende ne correspond pas à l'ordre d'affichage des couches sur la carte. En raison de leur caractère souterrain, pas de superficie répertoriée pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS). Environ 84 % de la superficie des sites naturels protégés se retrouve également dans la matrice plus large du réseau Natura 2000.

** Voir la fiche d'indicateurs "Zones bioclimatiques" q.

*** Regroupement des zones bioclimatiques "Ardenne centro-orientale", "Basse et moyenne Ardenne" et "Haute Ardenne" dans un souci de lisibilité.

Diverses modalités de gestion et de protection

Au sein des sites naturels protégés, les activités humaines sont interdites ou visent la gestion des milieux (p. ex. fauche ou pâturage extensif dans les milieux ouverts afin d’éviter leur fermeture par la croissance d’espèces ligneuses). Les RND et RNA peuvent être intégrales (aucune gestion n’est pratiquée afin de laisser les phénomènes naturels évoluer) ou dirigées (une gestion appropriée est mise en œuvre). Les RF font l’objet d’une gestion et d’aménagements fondés sur une analyse scientifique ; l'exploitation du bois y reste autorisée en respectant les prescriptions définies dans les documents d'aménagement forestier. Le plan de gestion des RND, RNA et RF doit être approuvé par la section Nature du Pôle Ruralité du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie q). En ce qui concerne les RND, un rapport annuel relatif à l’évolution de la gestion de chaque réserve (ou groupe de réserves) est établi par une commission consultative de gestion[10] q. Dans le cas des RNA, un rapport sur l’état des travaux de gestion effectués et projetés doit être rendu annuellement par le gestionnaire au SPW ARNE pour bénéficier de subventions q. En ce qui concerne les RF, le plan de gestion est renouvelé tous les 9 ans pour les réserves qui appartiennent à un autre propriétaire que la Région q. La gestion des ZHIB et des CSIS s’effectue quant à elle sur base des différentes mesures précisées dans chaque arrêté de désignation. Au sein des RIF, où l’exploitation du bois est difficile voire impossible (terrains en pente p. ex.) et/ou sans intérêt économique, aucune forme d’intervention n’est pratiquée (excepté le contrôle du gibier ou la sécurisation des chemins) afin de permettre le vieillissement de la forêt et l’expression des dynamiques naturelles.

Les budgets conditionnent la consolidation du réseau

Outre la disponibilité des terrains visés, leur valeur vénale et les budgets disponibles conditionnent la rapidité avec laquelle le réseau peut être renforcé. Ces dernières années, les budgets ont été majoritairement consacrés aux RND et RNA. Sur la période 2009 - 2022, l’acquisition par la Wallonie de terrains à ériger en RND a représenté un budget moyen de 209 665 €/an[11]. Sur la même période, les subventions accordées aux associations pour l’achat de terrains à ériger en RNA ont représenté un budget moyen de 215 410 €/an. En outre, des terrains appartenant à d’autres types de propriétaires sont mis à la disposition du Département de la nature et des forêts (SPW ARNE) (gratuitement ou en location) pour créer des RND[12]. En plus de ces budgets "ordinaires" qui ont par ailleurs été revus à la hausse, des budgets supplémentaires ont été/vont être alloués pour des actions d’acquisition de terrains destinés à devenir des aires protégées dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie q en lien avec les projets 97 et 111 "Renforcer le réseau d’aires protégées en Wallonie". Au 07/06/2023, le budget dépensé dans ce cadre s’élevait à 5 587 169 € pour l’acquisition de 294 ha sous le statut de RND.

Renforcer le réseau d’aires protégées : un objectif commun à plusieurs engagements politiques

Le Plan de relance de la Wallonie q prévoit de renforcer le réseau d’aires protégées ainsi que le maillage entre elles. Les sites naturels protégés devront représenter 5 % du territoire en 2030 (métaobjectif 2 q). Ces objectifs rejoignent ceux fixés dans le Projet de Stratégie Biodiversité 360° q qui prévoit notamment de compléter le réseau de sites naturels protégés pour atteindre 5 % du territoire en 2030 ainsi que d’identifier et de préserver un réseau écologique fonctionnel[13] devant faire l’objet d’une reconnaissance légale.

Il est à noter qu’au niveau européen, la Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 q prévoit de protéger au moins 30 % du territoire de l’UE et de protéger strictement au moins 1/3 de cette proportion, soit 10 % du territoire. Chaque État membre doit s’engager, en coopération avec les entités régionales, à tendre vers cet objectif autant que possible, en prenant en considération les différences de taille et de proportion des zones naturelles entre chaque État membre, ainsi que les particularités régionales et locales. Les négociations pour une répartition des efforts au niveau belge sont en cours.

Les "sites de grand intérêt biologique" : un potentiel à valoriser

En Wallonie, les sites abritant des habitats et des populations d’espèces protégés, rares, menacés ou constituant des exemples remarquables d’associations d’espèces en excellent état de conservation sont répertoriés par le SPW ARNE dans une base de données scientifiques comme "sites de grand intérêt biologique" (SGIB). Au 01/03/2023, cette base de données comptait 3 138 sites pour une superficie de 151 247 ha, soit 8,9 % du territoire wallon. L’inscription d’un site dans cette base de données ne lui confère pas de statut de protection légal q ; toutefois, cette base de données constitue une réserve de sites pouvant faire l’objet d’une désignation comme sites protégés (ce qui est déjà le cas pour certains d'entre eux).

[1] Aires protégées érigées sur des terrains généralement publics et gérées par le Service public de Wallonie q.

[2] Aires protégées érigées sur des terrains généralement privés et gérées par une personne physique ou morale autre que le Service public de Wallonie q.

[3] Aires protégées érigées sur des terrains forestiers publics ou privés et gérées par le Service public de Wallonie q.

[4] Aires protégées constituées de zones humides (marais, fagnes, tourbières...) sur des terrains publics ou privés et gérées par le Service public de Wallonie q.

[5] Cavités souterraines protégées appartenant à un propriétaire public ou privé et gérées par le Service public de Wallonie q.

[6] Aires de peuplements feuillus sur des terrains publics mis en réserve à concurrence de 3 % de la superficie totale de ces peuplements (par propriétaire de plus de 100 ha de bois et forêts) q.

[7] Autres types de protection territoriale que ceux dont il est question dans cette fiche d'indicateurs : parc naturel q q, zone naturelle aux plans de secteur q q et site classé q.

[8] Situation au 21/04/2022 pour les RND, RNA, RF, ZHIB et CSIS et situation au 31/12/2022 pour les RIF. Les premières désignations (RND) datent de 1957.

[9] En raison de leur caractère souterrain, pas de superficie répertoriée pour les CSIS.

[10] Il existe 8 commissions consultatives de gestion, organisées sur base des 8 directions extérieures du Département de la nature et des forêts du SPW ARNE.

[11] Hors subventions accordées dans le cadre des programmes LIFE q et hors subventions accordées au titre du Programme wallon de développement rural (PwDR 2007 - 2013 q et PwDR 2014 - 2022 q).

[12] À la date du 17/05/2023, les propriétaires concernés étaient : des communes (pour 1 754 ha), des sociétés anonymes (116 ha), des propriétaires privés (93 ha), des groupements d’intérêt économique (57 ha), des provinces (35 ha), des ASBL (35 ha), des CPAS (29 ha), des fabriques d’église (2,4 ha) et des fondations (1,38 ha).

[13] À l’image de ce qui existe déjà dans d’autres pays européens (Allemagne, France, Pays-Bas, Estonie, Danemark…).

Évaluation

Évaluation de l'état non réalisable et tendance à l'amélioration

Évaluation de l'état non réalisable et tendance à l'amélioration

- Référentiel : (i) Plan de relance de la Wallonie q, métaobjectif 2 q et (ii) Projet de Stratégie Biodiversité 360° q - d’ici à 2030, les sites naturels protégés doivent représenter 5 % du territoire wallon, soit 84 505 ha.

- Il est encore trop tôt pour évaluer l’état selon l’objectif à 2030. Il est à noter toutefois que la situation actuelle est encore éloignée de l’objectif : sur base de la cartographie des sites naturels protégés au 24/05/2022 et en supprimant tout recouvrement, l’ensemble des RND, RNA, RF, ZHIB et RIF couvrait 26 374 ha, soit 1,6 % du territoire wallon.

Entre 1990 et 2022, la superficie des sites naturels protégés désignés en Wallonie a été multipliée par 5 ; en moyenne sur cette période, 674 ha ont été désignés annuellement. Depuis 2020, la désignation de sites naturels protégés s’est accélérée : 5 662 ha de sites ont été désignés sur la période 2020 - 2022.

Évaluation