La superficie agricole utilisée (SAU) correspond à la part du territoire dédiée aux activités agricoles. Elle représente plus de 40 % de la superficie wallonne, avec de faibles variations interannuelles. Le secteur de l'agriculture joue donc un rôle important dans le façonnement des paysages, la gestion des sols et la qualité de l’environnement.

Concentration des moyens de production

Entre 1990 et 2023, le nombre d’exploitations agricoles ou horticoles a diminué en Wallonie, passant de 29 178 exploitations à 12 423 exploitations (- 57,4 %)[1]. Cette diminution est multifactorielle : changements de politique, instabilité des prix, problématique d’accès à la terre… q Sur la même période, la SAU wallonne a peu évolué : de 752 743 ha en 1990, elle est passée à 733 907 ha en 2023 (- 2,5 %)[2]. Les exploitations n’ont donc cessé de s’agrandir. Entre 1990 et 2023, la superficie moyenne par exploitation a plus que doublé, passant de 25,8 ha à 59,1 ha[3]. Parallèlement, le secteur a perdu plus de la moitié de ses travailleurs entre 1990 et 2020[4] : 46 076 pers versus 21 947 pers. Ces évolutions s'expliquent par une hausse de la productivité du travail suite au perfectionnement des moyens et des méthodes de production (mécanisation, fertilisation, sélection de plantes et d’animaux à haut rendement…) q. Le nombre de travailleurs par exploitation a quant à lui légèrement augmenté, passant de 1,58 pers/exploitation en 1990 à 1,73 pers/exploitation en 2020[4].

Des productions végétales avec un impact environnemental variable

En agriculture conventionnelle et sur base des facteurs "risque érosif", "azote potentiellement lessivable" (APL) et "apport en produits phytopharmaceutiques" (PPP), les productions végétales peuvent être classées selon leur impact potentiel croissant sur l’environnement[5] : les prairies permanentes, les prairies temporaires, les céréales, le maïs, les betteraves et les pommes de terre :

- la couverture végétale est un facteur déterminant en termes de risque d’érosion par ruissellement[6] q. Les prairies se caractérisent ainsi par un risque de pertes en sol plus de 10 fois inférieur à celui des terres arables(d). Au niveau de celles-ci, le maïs et les pommes de terre présentent des risques plus élevés que la betterave ou les céréales(c) ;

-

le reliquat de nitrate présent dans le sol en automne et susceptible d’être entrainé hors de la zone racinaire par les précipitations hivernales (mesuré via l’APL(e)) influence le risque de pollution des eaux souterraines q. Les prairies présentent ainsi les valeurs d’APL les plus faibles. Elles sont suivies par les betteraves, puis par les céréales, le maïs et les pommes de terre q. À noter que le risque de pollution des eaux est également influencé par la rotation culturale (choix des cultures et de leur ordre de succession sur une période donnée)(f), ainsi que par les pratiques agricoles (implantation éventuelle d’une CIPAN[7])(g) ;

- les quantités de substances actives de PPP utilisées varient selon les productions végétales, les cultures sarclées telles que les betteraves et les pommes de terre se caractérisant généralement par des apports en PPP plus élevés. En 2021, les doses de substances actives de PPP appliquées en Wallonie sur les prairies permanentes s’élevaient en moyenne à 0,05 kg/ha, contre 1,8 kg/ha pour le froment d’hiver, 5,2 kg/ha pour les betteraves sucrières et 19,4 kg/ha pour les pommes de terre q.

Les prairies permanentes et le froment d’hiver dominent

En 2023, les prairies permanentes représentaient à elles seules 41,8 % de la SAU, soit 306 549 ha. Elles étaient suivies par le froment d’hiver (17,9 % de la SAU, soit 131 256 ha). Le maïs fourrager (7,4 %), les pommes de terre de conservation (5,4 %), les betteraves sucrières (5,1 %), les prairies temporaires (4,6 %) et l’escourgeon (3,8 %) étaient également présents mais dans une moindre mesure. L'évolution sur la période 1990 - 2023 de la superficie des principales productions végétales est particulièrement notable pour (i) les prairies permanentes, dont la superficie a régressé de 58 076 ha (- 15,9 %)[8], (ii) les betteraves sucrières et l’escourgeon, dont les superficies ont respectivement diminué de 31 583 ha (- 45,8 %) et de 27 011 ha (- 49,2 %) et (iii) les pommes de terre de conservation, dont la superficie a augmenté de 27 986 ha (+ 234,7 %). Les prairies temporaires ont quant à elles subi une évolution contrastée : les superficies enregistrées sur la période 2002 - 2014 étaient près de deux fois plus faibles que celles enregistrées sur la période 1992 - 2000 ; en 2023, celles-ci atteignaient un niveau intermédiaire de 34 072 ha. Bien que ces évolutions indiquent une baisse des affectations les moins impactantes (prairies permanentes) et une hausse des affectations les plus impactantes (pommes de terre), il est difficile de déterminer une tendance nette.

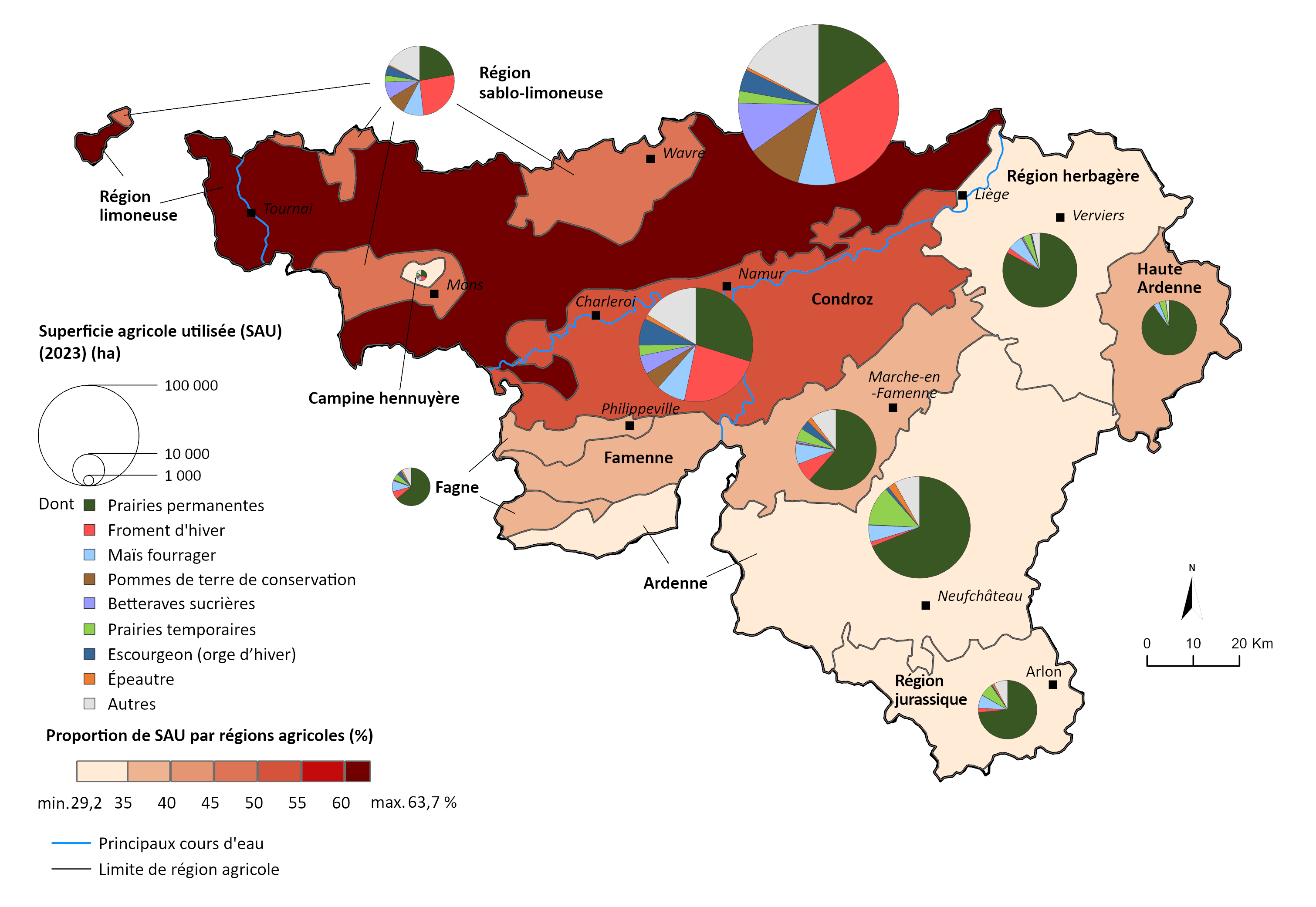

Grandes cultures au nord, prairies au sud

L’importance de l’agriculture par rapport aux autres utilisations du territoire varie selon les régions agricoles q ; il en va de même pour la nature des productions végétales. En 2023, la SAU couvrait quasiment deux tiers de la Région limoneuse (63,7 %), alors qu’elle couvrait environ la moitié du Condroz (50,7 %) et de la Région sablo-limoneuse (47,6 %). Au sud et à l’est de la Wallonie, ces proportions étaient plus faibles. En termes de superficie, la Région limoneuse présentait la SAU la plus élevée (255 908 ha), suivie du Condroz (128 777 ha) et de l’Ardenne (102 667 ha). Le nord de la Wallonie se caractérisait par une prédominance des grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, maïs…), alors que le sud et l’est étaient principalement occupés par des prairies permanentes.

Des mesures pour réduire l’impact environnemental de l'agriculture

Certains outils, mis en place en Wallonie suite à l’application de directives européennes, contribuent à une baisse des pressions et impacts de l'agriculture sur l'environnement. Il s'agit notamment du Programme de gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA) q, des Plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) q et du Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP) q. Par ailleurs, la nouvelle PAC 2023 - 2027, qui s’appuie sur les plans stratégiques définis par chaque État membre[9], affiche des ambitions accrues en matière d’environnement[10]. Elle comprend différentes mesures de soutien, qui forment "l’architecture verte" de la PAC : conditionnalité renforcée[11], éco-régimes[12], paiements agro-environnementaux et climatiques q et soutien à l’agriculture biologique q. La PAC 2023 - 2027 a accordé aux États membres une large marge de manœuvre pour transposer l’architecture verte dans leurs plans stratégiques[13]. Selon un rapport de la Cour des Comptes européenne(h), ces plans ne témoignent toutefois pas d’une hausse substantielle des ambitions écologiques par rapport à la PAC précédente. La Cour relève également que l’assouplissement de certaines exigences de la conditionnalité q suite aux manifestations des agriculteurs en 2024 risque de réduire encore l’impact des plans sur l'environnement.

[1] D’après les chiffres de Statbel (Office belge de statistique), cette dynamique est nettement moins marquée depuis 2011, une relative stagnation ayant même été observée au cours de la période 2013 - 2023.

[2] À noter que la SAU n’a pas évolué de manière linéaire entre 1990 et 2023. Il est difficile d’évaluer quelle part de cette évolution peut être attribuée à la mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) et de ses réformes (les agriculteurs ont été poussés à déclarer davantage de superficies utilisées dès 1993(a)), aux changements méthodologiques concernant la collecte et la gestion des données (à partir de 2011) ou à la réalité des faits.

[3] Les terres disponibles ont été généralement reprises par des exploitants voisins qui, de ce fait, ont augmenté leur propre surface q.

[4] Dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

[5] L'agriculture wallonne reste aujourd'hui majoritairement conventionnelle et intensive. Principale alternative, l'agriculture "bio" concernait en 2023 16,2 % des exploitations wallonnes et couvrait 12,6 % de la SAU wallonne dont 71,8 % de prairies permanentes et temporaires et 22,5 % de grandes cultures(b). En agriculture "bio", la classification des productions selon leur impact potentiel sur l'environnement pourrait être différente.

[6] L’érosion est évaluée sur base de l’équation universelle des pertes en sol (USLE), qui fait intervenir cinq paramètres, dont le facteur C qui traduit le risque lié au type de culture et aux pratiques culturales(c).

[7] Culture intermédiaire piège à nitrate. Les CIPAN (moutarde, phacélie, ray-grass…) sont des cultures temporaires de plantes à croissance rapide qui s’intercalent généralement après une culture d’été et avant la culture de printemps suivante et évitent ainsi que les sols restent nus pendant l’hiver. Elles permettent d'absorber le nitrate présent dans le sol après la récolte et d'éviter les pertes par lixiviation durant l'automne/hiver. Le nitrate et les autres éléments prélevés par la CIPAN, lentement restitués au sol après sa destruction (par le gel, ou par broyage, labour... à partir du 15/11), sont disponibles pour la culture semée au printemps. Pour plus d’informations, consulter la page internet dédiée aux CIPAN sur le site internet de PROTECT’eau q.

[8] À noter que la superficie des prairies permanentes est relativement stable depuis 2014.

[9] En Belgique, par dérogation, ce sont 2 plans : 1 pour la Flandre et 1 pour la Wallonie.

[10] Pour plus d’informations sur la PAC, voir le site internet de la Commission européenne q et le portail de l’agriculture wallonne q.

[11] Ensemble d’exigences réglementaires en matière de gestion et de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales.

[12] Aides directes dont la mise en œuvre est facultative et qui ont pour but d’encourager les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat : éco-régimes "couverture longue du sol", "culture favorable à l’environnement", "maillage écologique", "réduction d’intrants" et "prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail" q.

[13] Voir le Plan stratégique wallon relatif à la PAC 2023 - 2027 q.

Évaluation

Évaluation de l'état non réalisable et évaluation de la tendance non réalisable

Évaluation de l'état non réalisable et évaluation de la tendance non réalisable

Pas de référentiel

Bien qu'une baisse des productions végétales les moins impactantes (prairies permanentes) et une hausse des productions végétales les plus impactantes (pommes de terre) soient observées sur la période 1990 - 2023, il est difficile de déterminer une tendance univoque de l'évolution des impacts de l'utilisation de l'espace agricole sur l'environnement.

Évaluation